明治大学経営学部 特任教授

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 CSR室 シニアアドバイザー

1.経団連がCSR推進に果たしてきた役割

欧州などに比べて、日本のCSRの特徴は企業自身がCSRの展開をリードしてきた(business-led)ことだと言われる。世界のCSR をリードする欧州のような、非財務情報開示義務化指令をはじめとするさまざまな政策誘導、NGO のキャンペーンや投資家からのネガティブスクリーニングなどステークホルダーからの強い圧力といったものは、これまで日本国内ではきわめて薄弱だった。その代わりに日本では、グローバルにビジネス展開する企業が、自らの競争力に関わる問題との気づきから取り組んできたのがひとつの特徴だ。そのことは、欧州市場でCSRの重要性を理解していたエレクトロニクス産業が、日本のCSR の先駆けとしてその発展をリードしてきたことからもわかる。日本のCSR 元年と言われる2003 年に、日本で初めてCSR の名前を冠した専任部署を立ち上げたのが、リコー、ソニーの2社であったことにもそうした背景があった。

その観点からいうと、日本のCSRの歴史において重要な推進エンジンの役割を果たしてきたのは日本を代表する産業団体の経団連であり、産業界自らが策定し日本企業にCSRへの取り組みを促す行動規範として機能してきた経団連企業行動憲章である。企業行動憲章は、もともとは1991 年に証券不祥事などを背景にして制定された1ものである。ちなみに、企業行動憲章制定の前後は、「人間性の尊厳を維持し、全地球的規模で環境保全が達成される未来社会を実現する」との基本理念を掲げた経団連地球環境憲章(1991 年)の制定、企業市民協議会(CBCC)設立(1989年)、1%クラブ設立(1990年)、経団連自然保護基金設立(1992年)など、今も続くCSRに関する推進組織が相次いで設立され、経団連のCSR活動の基礎が形成されていった重要な時期である。早い時期から経団連が先見性を持って時代をリードしていたことがわかる。

その後世界的には2000 年を境に、徐々にCSR概念が形成され、浸透が加速していく。欧州理事会のリスボン戦略におけるCSRの明記や、国連グローバルコンパクト、GRI ガイドラインといったCSRイニシアチブの立ち上げは、いずれも2000年のことである。

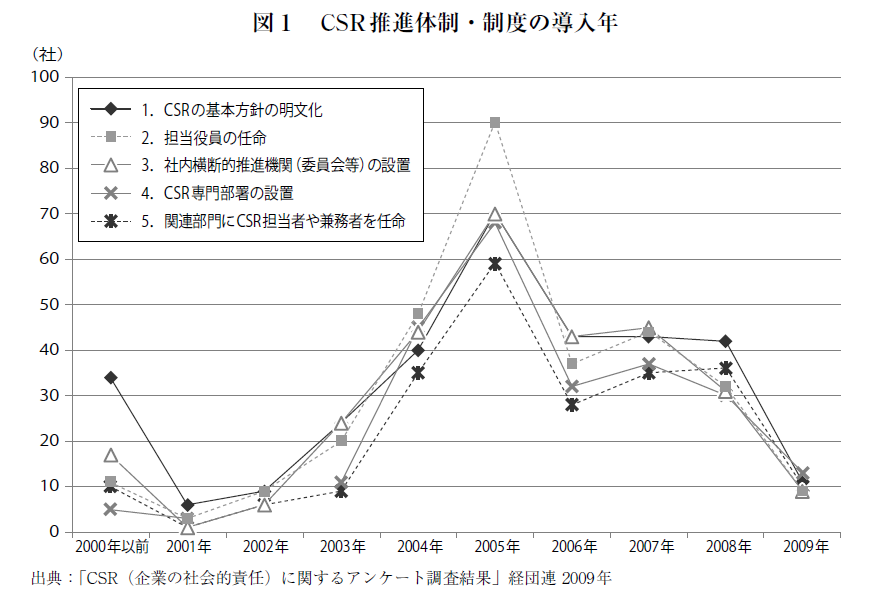

2000 年以降、国内でもCSR 方針の確立、担当役員の任命、担当組織の新設など、日本企業の間でCSR 推進体制の整備が進んだ。経団連の調査結果(図1)からも、2005年がこうした体制整備のピーク年であったことがわかる。この頃から今日に至るまで、どのように憲章が進化し日本企業のCSR の発展に寄与してきたのか、振り返ってみよう。

2.ISO 規格化への対応方針確立と憲章の改定(2004年)

一部国内先進企業の間でCSRへの関心が高まってきていた2001年に、ISO(国際標準化機構)の消費者政策委員会(COPOLCO)でCSRの国際規格づくりの検討が始まった。こうした世界の動きを感知して、もともとISO規格への関心の高い日本国内では、経産省や経団連CBCC において対応を検討する委員会等が設置された。

CSRに関する海外事情を調査研究し日本企業の経営に取り入れる活動をしていたCBCCでは、2003 年にこの件をテーマに欧米ミッションを派遣する。欧米の企業やCSR関係者がISO 規格化の動きにどう対応しようとしているか、探ることが主な目的であった。その結果、欧米の受け止めは国内とは温度差があり、ISO規格化はCSR推進の世界的な潮流全体の中でのあくまでもひとつの動きにすぎず、規格ができようができまいが企業としてはCSR自体の重要性に確信を持って力を入れていくべき、との学びを得た。帰国後経団連は、「① CSR 推進に積極的に取り組む。② CSRは官主導ではなく、民間の自主的取り組みよって進められるべきである。③企業行動憲章と手引きを見直し、CSR指針とする。」の3点を骨子とした方針を発表し、企業行動憲章改定に着手した2。

筆者もこのCBCCミッションおよび憲章改定に関わったが、ミッション翌年の2004年には経団連社会的責任経営部会に憲章改定タスクが設けられ、同年新たな憲章が発表された。それまで企業倫理憲章の色彩が濃かった憲章に、世界的なCSRの潮流が初めて取り入れられた改定であり、序文ではCSRへの取り組みが重要になってきた背景やCSR の構成要素を説明している。当時のニュースリリース3を参考に、憲章の進化の観点から筆者が重要と考える改定ポイントを挙げてみると以下の通りである。

●サステナビリティ:

前文において“持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動する”ことを明記して、社会に積極的に貢献する姿勢を明確にした。

●人権:

「憲章本体」の前文において、“人権を尊重”することを明記した(ただし、それ以上の記述、例えば手引きでの具体的アクションに関する記述などはない)。

●サプライチェーン・マネジメント:

2条に“適正な取引”を加えるとともに、9条において企業行動憲章の精神の“グループ企業や取引先への周知”を明記した。

●ステークホルダーとのコミュニケーション:

「序文」においてステークホルダーとの対話をCSR に関する要請として挙げるとともに、3条の「実行の手引きの要点」として積極的な情報開示や社会との双方向の対話促進などを例示した。

この2004 年の改定は、CSRのISO 規格化の動きを契機にグローバルなCSRの議論において重要とされる点を把握して盛り込み、CSR憲章としての側面を強めた改定であったといえる。また、経団連がCSRの推進において、この憲章と実行の手引きを中心にして日本企業の取り組みを牽引する意思を明確にした改定でもあった。

3.体系化された国際標準との整合をとる憲章の改定(2010年)

CSR のISO国際規格化の議論は、結局すべての組織に適用可能な社会的責任のガイダンス文書ISO26000 を策定することに落ち着いた。経団連は、この策定方針が決まると、積極的にISOの作業部会に関わることとした。誰かが書いた草案に修正意見を述べる「赤ペン方式」ではなく、自らたたき台を提案していく「黒ペン方式」での関与をモットーに、作業部会にエキスパートを送り込むとともに経団連のCSR政策委員会である企業行動委員会のなかにISO26000タスクフォースを作って、積極的に国際規格策定に参画した。筆者もエキスパートとして作業部会に参画したが、2005 年から2010 年まで5年間に及ぶISO として初のマルチステークホルダー・プロセスを採用した作業部会の議論は、当時まだCSR の概念すらコンセンサスがなかったこともあり最初は混迷を深めた。そこで、規格の骨格の議論をしている作業部会の初期段階で、日本産業界としての独自の全文ドラフト案を提示した。これは結果的に、作業部会メンバーに完成形の規格イメージ案を提示することで、地に足の着いた具体的な議論を促し作業を前進させるのに役立った。完成した規格の中にも、規格の骨組みから具体的テキストにいたるまで、日本産業界からの提案内容が数多く反映されている。こうした国際規範形成への関わり方は今後の参考とすべきであろう。

ISO26000は社会的責任の定義から基本原則、取り組み課題、具体的アクションまで、社会的責任を詳細かつ体系的に述べた初めての国際文書である。規格策定に関わった400 人ものエキスパートには新興国・途上国からの参加も多かった。その後、ISO26000は世界各国で行われた国内規格化を通じて、先進国・途上国を問わず世界中でCSR の浸透に大きな役割を果たしてきている。

企業行動憲章はISO26000が発行された2010年に、このグローバルスタンダードとの整合性を取るための改定が行われた。手引きも含め全編にわたって改定が行われたが、特に重要なポイントは、国際規範の尊重を強調したことと、ステークホルダー・エンゲージメントの概念の明確化であろう。第8条では「事業活動のグローバル化に対応し、各国・地域の法律の遵守、人権を含む各種の国際規範の尊重はもとより(中略)ステークホルダーの関心に配慮した経営を行い」(下線は筆者)、としている。

特に、ステークホルダーとの対話と協働を通じた課題解決をめざすエンゲージメントのあるべき姿については、実行の手引きの中で、ISO26000作業部会において日本産業界から提案した内容を盛り込んで解説している4。また、世界に向けた発信も強化しようと、それまでの憲章本文10カ条だけの英訳ではなく、実行の手引きも含めた全文を英訳して経団連ホームページ上で開示することとした。

この2010年の憲章改定は、憲章および実行の手引きの活用を通じ結果的にISO26000 の国内における浸透にも役立った。国際的な合意となったCSR ガイダンスの体系的理解を促進し、理解がまちまちだったCSR の対象範囲を明確化することにつながったといえる。

4.SDGs の経営への統合を促す憲章の改定(2017年)

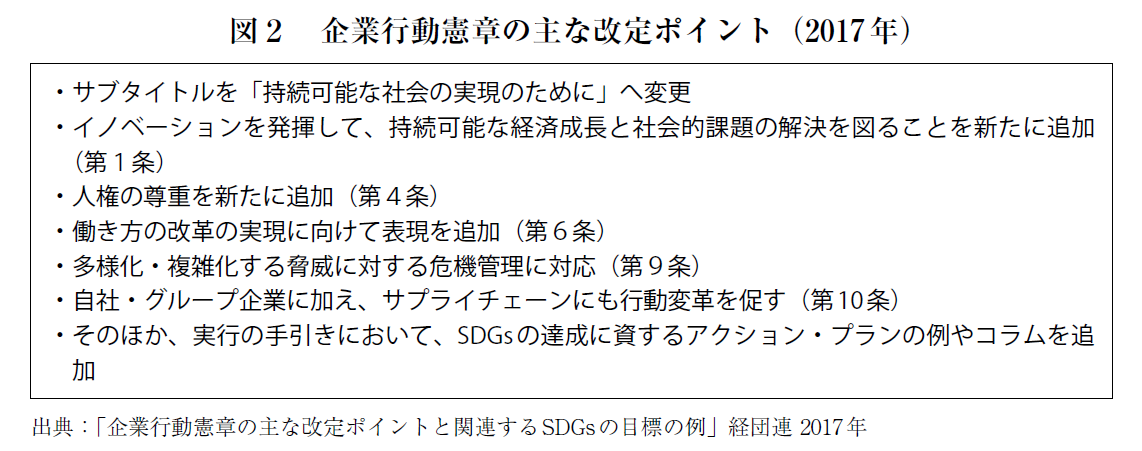

その後も世界でCSRは進化を続ける。直近の2017 年の憲章改定では、グローバルな観点で日本企業が取り入れるべき重要な動きを反映させた。いずれも国連を舞台に国際合意として採択された「ビジネスと人権に関する指導原則(2011 年)」、「SDGs(持続可能な開発目標)(2015 年)」、「気候変動に関するパリ協定(2015 年)」がその主なものである。特にSDGsに関しては、今回の改定の目玉となる点であるとともに、広く捉えて言えば残りの二つの動きを包含するものであり、改定主旨として最も重要な点である。

憲章改定のポイント一覧は、図2に掲げた通りである。

筆者は改定タスクフォース座長を務めたが、なかでもとりわけ重要なポイントは以下の2点だと考えている。

(1)イノベーションを発揮して、持続可能な経済成長と社会的課題の解決の同時実現を図ることを新たに追加(第1条)したこと。その有効な手段として、人間中心の超スマート社会、society5.0 の実現を通じたSDGsへの貢献を打ち出したこと。

(2)人権の尊重を新たに条文として追加(第4条)したこと。単なる精神規定としての人権尊重ではなく、手引きに国際行動規範に則った具体的なアクションを明記していること。

5.持続可能な社会へのトランスフォーメーション

2017年の改定では、憲章のサブタイトルを「社会の信頼と共感を得るために」から「持続可能な社会の実現のために」へと変更した。これは今回の改定の意図を象徴する大きな変更と言ってよい。すでに2004 年の改定で、持続可能な発展に貢献するとの文言は導入されていた。しかし、企業行動憲章の目的そのものが持続可能な社会の実現であると明言したことは特筆に値する。しかも続く前文では、「企業は、公正かつ自由な競争の下、社会に有用な付加価値および雇用の創出と自律的で責任ある行動を通じて、持続可能な社会の実現を牽引する役割を担う。」と、変革をリードする役割を自らに課している。

サブタイトルの変更によって、静的なステークホルダーとの良好な関係の維持・継続から、より動的に持続可能な社会への変革主体となることを呼びかけており、企業と社会の関係性に関する認識を大きく変えている。それはSDGsがめざしている社会の「トランスフォーメーション(大変革)」を担う主体、という企業観に立脚したものだ。このサブタイトルを含め、今回の憲章は全編を通じてより前向きなトーンで書かれている。それは、近年企業への期待が変化しているからでもある。世界的に、変革を導く企業への期待がますます高まっている。パリ協定後の世界の動きを見ればそのことはよくわかる。パリ協定では、産業革命以降の地球の平均気温上昇を2℃以内に抑えるために、低炭素社会どころか、今世紀後半には実質排出ゼロの究極の脱炭素社会を実現することに国際社会が合意した。ただ、明るい未来がこれで開けたわけではない。各国の現状でのGHG(温室効果ガス)削減目標を合計しても、まだ2℃目標達成にはほど遠く不十分である。各国の目標をどう上方修正し削減量を上積みしていくかは、今後に残された大きな課題だ。しかし、だからこそこの難題解決のために政府・非政府を問わずあらゆるステークホルダーの力、とりわけ市場メカニズムを通じた民間企業の力の発揮が期待されている。

憲章では、企業の革新力の発揮手段として、AIやロボットなどデジタル技術を有効活用したsociety5.0 の実現を通じてのSDGs への貢献を強調している。そもそもsociety5.0とは、日本政府が第5期科学技術基本計画(2016年1月閣議決定)で掲げた日本の新しい成長モデルである。革新的技術を社会課題解決に有効活用することで、上記の脱炭素社会の実現も含め、一人ひとりのニーズにきめ細かく応えながら社会全体を最適化した、持続可能で包摂的な人間中心の社会が実現する、そのために企業は強みを生かして大きな貢献ができる、という考え方を示したものだ。

6.誰ひとり取り残さない ~包摂的な社会の実現~

SDGsのもうひとつの根本理念である「誰ひとり取り残さない」に関して特に強調されているのは、昨今のG7やG20首脳宣言等でも頻繁に言及される、包摂的な経済成長である。この点に関して、国際NGO オックスファムが2017 年のダボス会議に合わせて発表した、格差のデータがある。それによれば、世界で最も裕福な8人の資産額が、所得の少ない世界人口の半分36億人の資産額と同じだとし、この傾向は年々強まっているという。

そもそも持続可能な発展とは、国連ブルントラント委員会による定義の通り、「将来の世代がそのニーズを充足する能力を損なわずに、現世代のニーズを充足する発展」であり、環境だけでなく貧困問題の解消も定義に含んでいる。端的にいえば、環境問題と貧困問題の同時統合的な解決のことを指しており、SDGsはまさに具体的指標を明示してそれを目標化したものである。

いうまでもなく、気候変動に取り組みながら同時に貧困・格差問題を解決することは、短期的に実現可能ではないし、長期的にも、社会経済システムから人々の価値観まで、大きな変化を起こすべく社会全体で取り組むしかない。これはSDGsが世界に提起したことである。

貧困問題解決のためには、成長エンジンとしての経済成長が不可欠である。しかしその経済成長は包摂的なものでなければならない。企業として、デジタル技術をトランスフォーメーションの起爆剤にする中で、こうした側面にも注力して貧困・格差を解消し、人権が実現された包摂的な社会の実現にどう貢献していくかは大きな課題である。

もうひとつ、人権の尊重には守りの側面、すなわち企業のバリューチェーン全体を通じて人権侵害を起こさない、加担しないという側面がある。ここで企業に求められるのが、「国連ビジネスと人権に関する指導原則」に明記された「人権デュー・ディリジェンス」である。人権尊重の基本方針を確立し、人権侵害を未然に防ぐ仕組みを組織内に確立し確実に運用する、取り組みは情報開示するとともに、万が一侵害の事実が発生した場合には迅速に対処する、こうした一連の取り組みを人権デュー・ディリジェンスという。今回の改定では、人権の条文(第4条)に関する実行の手引きの解説の中で、この点を含めた以下の3つをアクション項目に掲げて詳述している。

4-1 国際的に認められた人権を理解し、尊重する。

4-2 人権を尊重する方針を明確にし、事業活動に反映する(筆者注:この項において人権デュー・ディリジェンスを解説している)。

4-3 多様なステークホルダーと連携し、人権侵害を受けやすい社会的に立場の弱い人の自立支援を通じて、包摂的な社会づくりに貢献する。

経団連では、憲章改定を終えた後も引き続きその浸透に力を入れている。2018年6月からは教育・CSR本部をSDG本部と名称を変更し、より一層SDGs推進にドライブをかけている。

7.日本企業の今後の取り組みへの示唆

(1)SDGs を経営に統合するうえでのトップの役割

ここまで、経団連企業行動憲章の改定経緯を歴史的にたどりながら、今や企業は、これまでにない長期的視野で大きな変化を起こすために、サステナビリティを経営に統合することが求められる時代になってきたことを述べてきた。CSRは単に社会からの信頼を獲得する手段から、持続可能な社会への大変革をリードするものへと変質してきている。それとともに、サステナビリティが企業価値を左右するプラス要因になりマイナス要因にもなる時代がやってきた。

憲章では、コミットメントとリーダーシップという経営トップの役割を強調している。SDGs実現への貢献を全面に押し出した憲章の精神を社内に浸透させるうえで、トップの果たすべき役割がますます大きくなった。それは、これだけ重要性を増したサステナビリティの経営への統合に関して、経営としての方向性や優先順位を示すことは、もはやトップ以外にはなし得ないからである。

実行の手引きでは、経営トップの役割を以下のように述べ、自社のSDGs への取り組みに関するリーダーシップ発揮を促している。

「経営トップは、(中略)企業行動憲章の精神およびSDGsの理念である『持続可能な社会の実現』に向けた企業活動について積極的に理解し、コミットメントを表明することが期待される。」

さらに、WBCSD(持続可能な発展のための世界経済人会議)が作成した「持続可能な開発目標CEO向けガイド」では、CEOの行動ポイントとして、自社内でのリーダーシップ発揮はもちろん、セクターレベルやポリシーレベル、つまり業界内でのリードや政策提言にも積極的に取り組むことを推奨している。大きなインパクトを生むことが求められるSDGsへの取り組みにおいて必要な、新たなリーダーシップ発揮のあり方を提言したものだ。

(2)ステークホルダーの期待とのギャップを埋める

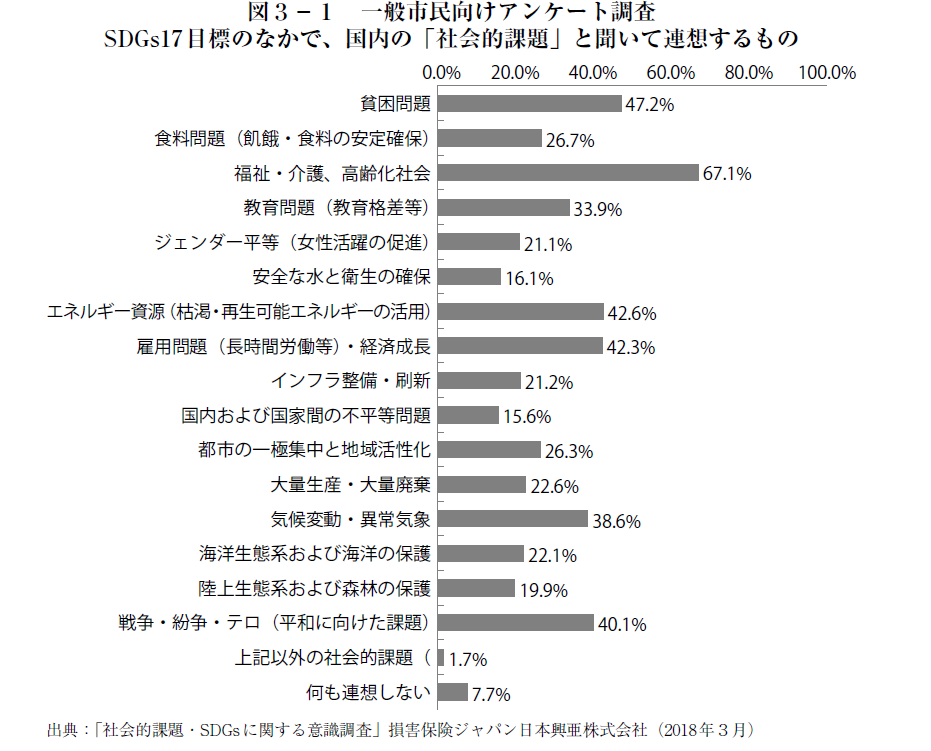

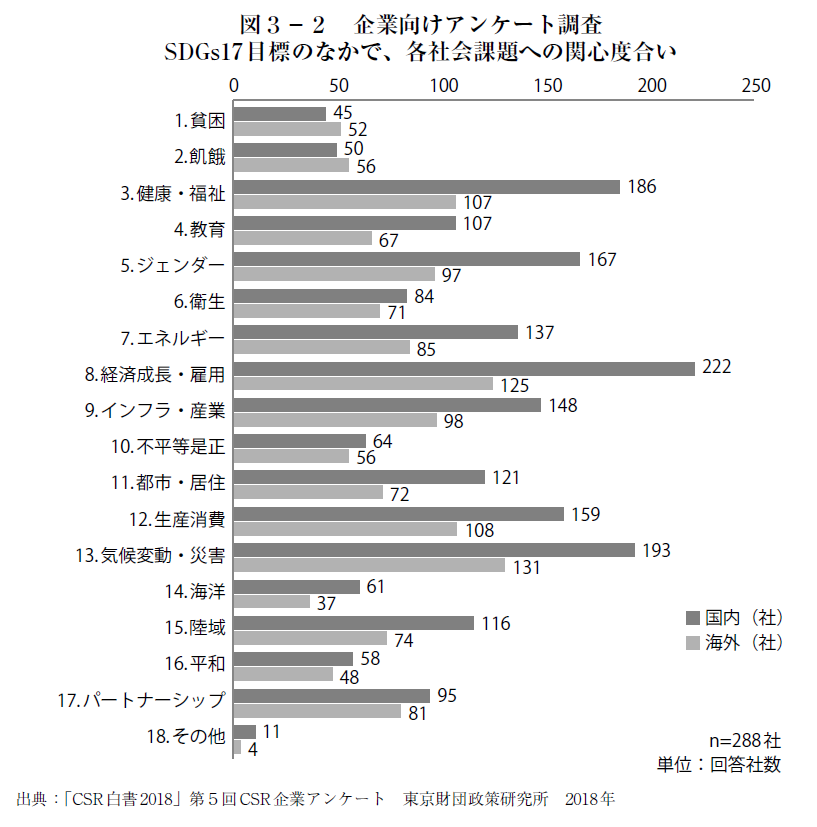

SDGsに関する、一般市民と企業の関心事項の調査結果を比較してみると興味深い(図3-1、図3-2)。

国内問題への市民の関心は高齢化、貧困、平和などであり、一方企業の関心は経済成長、環境、健康・福祉などとなっている。そもそも調査手法も設問も違うので、厳密な比較はできない。また、そもそも置かれた立場が違うので、関心事項が完全に一致することはあり得ない。それにしても、この関心ギャップは、企業がステークホルダーの期待の変化にもっと敏感でなければならないことを示しているのではないか。

長期的視点で社会課題の解決をめざすのが企業の現代的役割であるとすれば、なおさらのことである。企業の課題として、社会の期待やステークホルダーの声を事業に反映させる力、期待とのギャップを埋める力をもっと強化する必要がある。ステークホルダーの期待を把握して、それをサステナビリティの事業への統合プロセスに組み込む力を磨くことだ。そのためにも、社会的ニーズをキャッチするアンテナとしてのNPO/NGO をはじめ、幅広いステークホルダーとの対話には、これまで以上に積極的に取り組むべきであろう。

また関連して、国際的なステークホルダーの期待とのギャップが最も大きいのは、日本企業の人権に関する感覚であろう。実際、人権デュー・ディリジェンスを確立し実施している日本企業はまだごくわずかである。さらに、実行の手引きに書かれたように、人権侵害をしないという守りのリスク管理だけではなく、社会的弱者へのソリューションを提供し包摂的な社会をつくるという意味での人権尊重にも取り組んでいくことが推奨される。すでに、世界の先進企業はそれぞれの強みを生かしてこのアプローチで取り組んでいる。

ステークホルダーとして日本企業が最近強く意識しているのがESG投資家である。特に2015 年にGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がPRI(国連責任投資原則)に署名してESG 投資に積極的に取り組むことを表明して以来、遅ればせながら日本でも企業や機関投資家の間でESG 投資への関心が急速に高まっている。しかし、スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードが奨励している、中長期的な企業価値向上をテーマにした企業と投資家の対話はまだ始まったばかりであり、双方が真の意味での対話力を高めていくにはまだ時間がかかるであろう。

(3)SDGsの本質的理解が不可欠

SDGs 時代の今、社会から求められている企業の役割を理解するためには、まずはSDGs そのものをしっかり理解することが必要だ。カラフルな17 個のタイルを見て一生懸命目標を頭に入れるだけでは全く不十分だ。採択文書「我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030 アジェンダ」全文をしっかり読んで、その背景や根本理念、169の具体的なターゲット、実施手段などを深く体系的に理解することが必要となる。

注意深く読むとわかるのは、人権がSDGs において通奏低音のような概念となっていることだ。現代社会の課題は、環境問題も超高齢化社会の問題も、もちろん貧困・格差の問題も、「人間が人間らしく尊厳をもって生きる」ために解決が必要なのであり、突き詰めて考えればすべて人権問題だ。そしてSDGs の17の目標は決して独立したバラバラな目標の寄せ集めではない。目標間の関連や相互依存関係に気づかせてくれ、横軸を通してくれるのは、ほかでもない人権の尊重という視点だ。言い換えれば人間中心の未来社会にする、このことがSDGs を貫く根本思想である。革新的なデジタル技術の活用をテコにしたsociety5.0の実現を考えるうえでも、このことを基本に置く必要がある。

(4)体系的なCSR の理解に立脚してSDGsに取り組む

企業行動憲章は経団連会員企業の申し合わせ事項である。そして会員企業は全10 条をセットで受け入れなければならない。この点、憲章が依拠しているISO26000 でも同じことが言える。ISO26000 でいう環境・人権・労働慣行・公正な事業慣行など7つの中核主題は体系化された社会的責任の中核主題であり、そのすべてに取り組まなければならない。チェリーピッキングは許されないのだ。企業行動憲章の全10 条と全く同じだ。

憲章10 カ条を一体として受け止めたうえで、各社の実情に応じて具体的にどう取り組むかは、それぞれ企業が判断し、実行の手引きを参考として活用しながら創意工夫して取り組む。憲章本体と実行の手引きはそういう関係にある文書だ。

SDGs が大きなビジネスチャンスとして意識され、関心が高まっている。企業は自社のもたらすインパクトが大きい目標やターゲットに的を絞って取り組むことが奨励される。こうしてCSRの理解が、よりポジティブインパクトに重心が移り戦略性や社会的価値創造に傾く中で、ネガティブインパクトへの責任を含めた体系的なCSR の全体像を思い起こすことは極めて重要である。

SDGs が関心を集める中で、一部ではCSR は死んだ、という声すら聞こえるようになった。しかし、安易にSDGs に飛びついて、自社のSDGsへの貢献をアピールするためだけの目的で取り組み、CSR の基本を忘れるのはとても危険だ。SDGsに注力することはよいが、それはCSR の進化形として捉えるべきである。1991年に創設されて以来の企業行動憲章の進化の歴史はまさにそのことを物語っている。CSR の体系的理解、そしてSDGs の本質的理解がなければ、危うい。さもないと、PR 戦術にすぎない「SDGsウォッシュ」だとの批判も免れないだろう。

- 1991年の企業行動憲章には、「本憲章の目的と企業行動総点検の要請」のなかで、「証券・金融業界の一連の事件を契機に」と書かれている。

- 「企業の社会的責任(CSR)推進にあたっての基本的考え方」2004 年2月17日(社)日本経済団体連合会

- 「企業行動憲章の改定について」2004 年5月18日(社)日本経済団体連合会

-

企業行動憲章実行の手引き(第6版)の25頁において、ステークホルダー・エンゲージメントを「企業が社会的責任を果たしていく過程において、相互に受け入れ可能な成果を達成するために、対話などを通じてステークホルダーと積極的にかかわりあうプロセス」と定義して解説を加えている。

- 『CSR白書2018―CSRの意義の再確認』(東京財団政策研究所)P.89~100より転載

- 書籍のご案内はこちら

明治大学経営学部 特任教授

損害保険ジャパン日本興亜株式会社 CSR室 シニアアドバイザー

1954 年生まれ。東京大学法学部卒業。安田火災海上保険(現・損保ジャパン日本興亜)に入社。理事・CSR統括部長を経て現職。ISO26000作業部会エキスパート、CBCC企画部会長、経団連企業行動憲章改定タスクフォース座長、東京オリンピック・パラリンピック「街づくり・持続可能性委員会」委員など。著書に「ISO26000 を読む」(日科技連)、「ソーシャルインパクト・ボンドとは何か」(ミネルヴァ書房)など。